Deine erste Ausstellung in der Galerie Watson heißt „Die Erfindung New Yorks“. Wir zeigen Arbeiten, die Du mit der Stadt in Verbindung gebracht hast. Erzähl uns über deine erste Reise nach New York.

Mein Patenonkel lebte mit seiner Frau seit den späten 70er Jahren in NY. Wir kamen alle aus derselben kleinen langweiligen Stadt zwischen Hamburg, Bremen und Hannover. Er schenkte mir eine Reise zu Ihnen zum bestandenen Abitur… Es dauerte trotzdem weitere 5 Jahre bis ich mich in Berlin das erste Mal in meinem Leben in ein Flugzeug setzte und dorthin flog.

2 Stunden nach meiner Ankunft fuhren wir mit der U-Bahn von Queens in Richtung Manhattan. Ich erinnere mich noch sehr gut, wie ich – auf dem Weg zur Subway Station – plötzlich die Spitze des Empire State Buildings hinter irgendwelchen Garagen auftauchen sah. Eher schemenhaft nahm ich das war, weil es schon ein ganzes Stück entfernt war von Sunnyside in Queens bis zur 34th Street, aber es packte mich!

Am südlichen Central Park tauchten wir auf und mein Onkel gab mir 5 Dollar. „Das hier ist die 5th Avenue und die silbernen Wagen haben Hot Dogs an Bord. Besorg Dir was zu Essen… wir treffen uns wieder hier in 2 Stunden.“

Dann bog er ab in den Park, um für den bevorstehenden NY-Marathon zu trainieren. Ich stehe in Gedanken noch heute oft an genau dieser Stelle und erlebe immer noch das gleiche Gefühl, dass mich etwas packt.

Wie wurdest du bildender Künstler?

Das muss ein fließender Übergang gewesen sein von meiner Jugend in der Kleinstadt und dem immer neugierigen Blick, wenn mir irgendetwas unterkam, was anders war als das, worüber die Leute sonst so sprachen.

Nichts besonderes eigentlich… So kleine Dinge wie, dass jemand zu lange Haare trug oder auf einer Parkbank Gitarre spielte, anstatt das ordentlich zuhause bei seinen Eltern zu tun. Das motivierte mich, ein kreatives Leben zu führen.

Da es bei uns in der Stadt nur eine Galerie gab, der Betreiber war gleichzeitig der Bäcker, musste ich mit viel langweiligem Zeugs zurechtkommen. Da war nichts Gewagtes dabei, aber es reichte, um das zumindest mal zu imitieren! Ich kaufte mir ein Tintenfass und eine Scriptolfeder und versuchte, wie der Künstler Burkhard Kracke, mit feinsten Linien komplexe Formen und einfache Licht- und Schattendarstellungen nachzumachen.

Dabei veränderte ich seine Arbeitsweise, vereinfachte sie und ließ Dinge einfach weg oder ersetzte sie. Die amerikanischen Künstler der Pop-Art hatten es mir zunächst angetan… Sie tauchten wie Sterne mit diesem typisch amerikanischen Look der späten 70er Jahre in Filmen auf, mit denen ich aufwuchs.

Ich wollte das auch machen, wollte unbedingt ungebunden und frei sein, sagen können, was ich dachte und die Welt vor meinem inneren Auge hin- und herschieben. Die Scriptolfeder war schnell durch. Ich experimentierte mit allem möglichen, einmal malte ich ein Bild mit Spinat und wickelte rollenweise Frischhaltefolie um das Werk. Trotzdem nahm die Sache ihren Lauf und das Bild begann zu schimmeln… Mir gefiel das, weil ich eine wesentliche Veränderung ganz aus Versehen hervorgebracht hatte. Später malte ich dann immer wieder Bilder mit Farbe, auf denen „Spinat ist grün“ stand.

Deine Anfänge hattest du also eher als Maler. Inzwischen bist du oft mit deiner Kamera unterwegs. In deinen Arbeiten treffen oft Fotografien auf Fundstücke, Fotografien werden zu Fundstücken. Was reizt dich am Fotografieren im Vergleich zum Malen?

Fotografieren geht nicht nur schneller, es ist, wenn man sich eine bestimmte Technik angewöhnt hat, auch oft intuitiver als die Malerei. Hinzu kommt, dass es nicht diese Angst vor der weißen Leinwand gibt. Die ist schrecklich...beim Fotografieren, wenn man so durch die Gegend läuft, sieht man es plötzlich, das Motiv, es ruft förmlich nach einem! Dann geht alles ganz schnell: ein schnelles Foto und man merkt sofort, was das Motiv mit einem macht! Dann folgen weitere, es ist plötzlich eine Art Dialog: man befragt die Dinge mit der Kamera und sie antworten.

Später lassen sich Fotografien zudem einfacher mit anderen Dingen kombinieren und zu neuen Ergebnissen führen. Das geht bei der Malerei viel schleppender, manchmal ist es auch gar nicht möglich, weil das gemalte Werk allen Platz für sich beansprucht.

Ich greife aber auch gern in gefundene Bilder ein. Jahrelang habe ich Biedermeier-Portraits gekauft und denen dann Pixel direkt ins Gesicht gemalt. Das kann man zwar auch sehr leicht bei einem Foto erreichen, in dem man Teile verpixelt – bei einem Leinwand-Portrait hingegen hat genau das eine ganz andere, viel stärkere Kraft: man malt direkt auf ein gut 150 Jahre altes Bild und greift damit direkt in das Geschehen ein (im weitesten Sinne natürlich nur, da es rein zeitlich sicher keine Bedeutung mehr hat: der Akt des Eingriffs, die Radikalität, mit der Malerei dann angewandt wird, ist für mich das Interessante).

Du arbeitest sehr viel mit gefundenen Gegenständen. Kannst du sagen wie du verschiedene Objekte auswählst?

Das passiert oft durch Zufall. Ich sehe etwas, das in einer Millisekunde eine Assoziation bei mir auslöst und denke sofort ein anderes Objekt oder eine Veränderung hinzu. Manchmal bleibt die weitere Komponente auch unklar, das gefundene Objekt aber trotzdem so spannend, dass ich es haben muss… Zur Not kommt es in den Fundus und bleibt sowieso in meinem Kopf gespeichert.

Wie viele Dinge, schätzt du, gehören zu deiner Objektsammlung?

Puh, schwierig, das könnte ich niemals beziffern. Vieles von dem, was ich zu meinem Fundus zähle, sind auch nur Eindrücke und Erinnerungen. Ich nehme Dinge in meiner Umwelt auf und mache quasi unterbewusst eine ständige Bestandsaufnahme.

Einblick in das Atelier von Peter Buechler

Wie kam es zu diesen Arbeiten mit den Schließfächern?

Viele meiner Fundstücke, das kann alles mögliche sein: Bilder, Haushaltsgegenstände, technische Geräte, und vieles mehr sehe ich bei Ebay. So auch diese alten Bankschließfächer; jemand bot sie im Konvolut an und ich kaufte sofort ein Dutzend von ihnen und stapelte sie im Atelier auf dem Boden.

Viele Leute, die an meinem Studio vorbeiliefen, und die Schließfächer durch die großen Ausstellungsfenster sahen, blieben stehen; einige kamen sogar herein und fragten, was das für geheimnisvolle Kästen wären, was darin sei, wem sie gehörten...

Diese Metallkästen schienen in irgendeiner Form ihre Geheimnisse noch in sich zu tragen, man konnte spüren, dass sie in irgendeiner Form aufgeladen waren – deswegen hatten sie mich ja auch sofort neugierig gemacht.

Ich kontaktierte den Händler hinter den Kästen und fuhr irgendwann mit dem Auto ins sogenannte Alte Land, unweit von Hamburg und kaufte direkt aus einer riesigen Scheune heraus alle, die er hatte.

Ich wollte sie mit neuen Inhalten wieder ins Leben bringen, denn diese Kassetten hatte eine tatsächliche Anziehungskraft… vielleicht so, wie New York mich immer angezogen hatte… und damit war das Thema gesetzt: New York sollte nun für immer und ewig in diesen Kästen Platz finden.

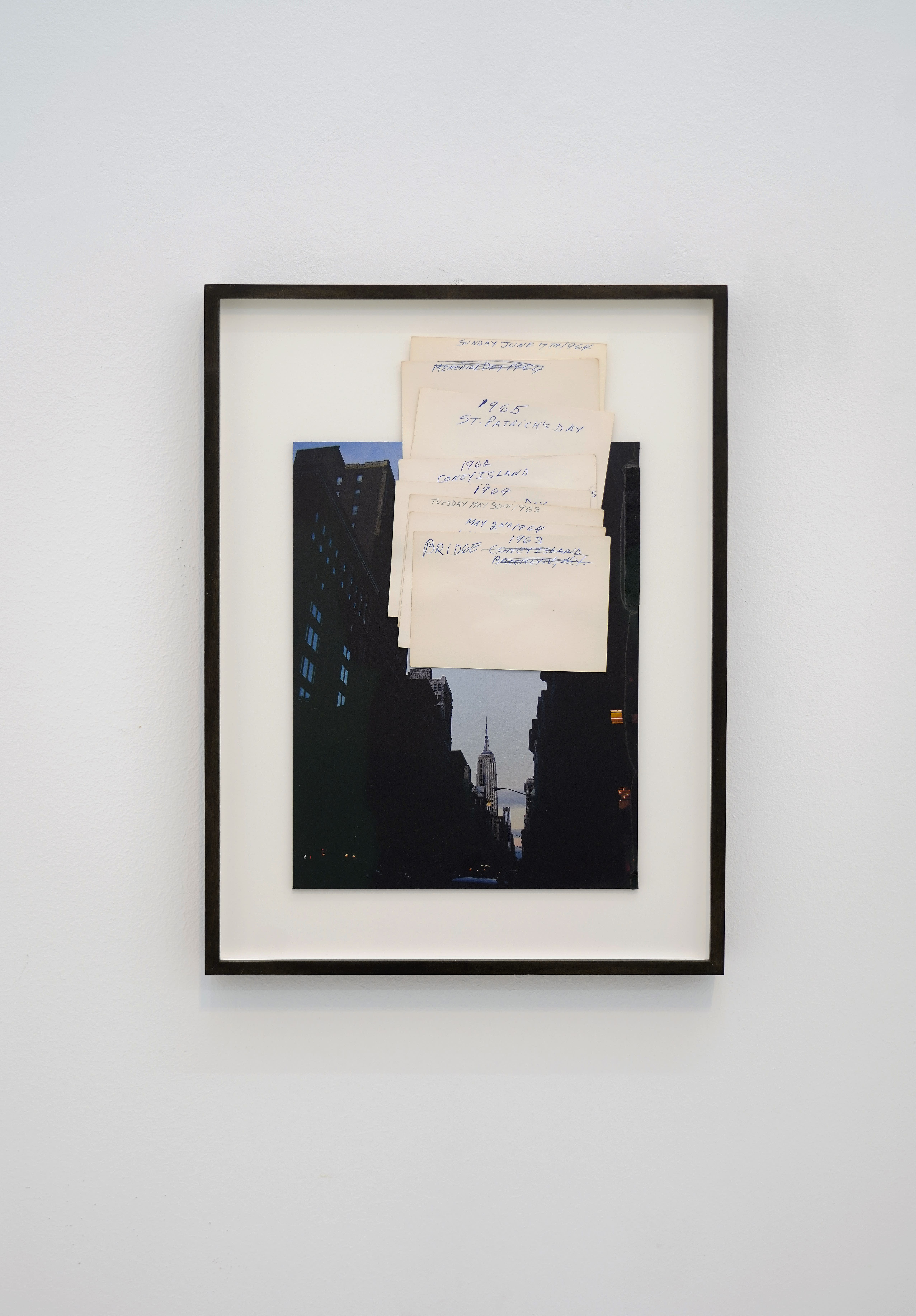

Ich experimentierte zunächst mit den Fotos meines Archivs, die ich über die letzten Jahre in der Stadt gemacht hatte. Da man in diese Schließfächer die Inhalte ja hineinlegte, machte ich das mit den Fotos genauso und legte einfach einige Abzüge, so wie sie aus dem Drucker kamen, dort hinein.

Damit verschwanden sie aber eher als dass man sie gesehen hätte. Ich hängte die Kästen wie Bilderrahmen an die Wand und stellte nun Fotos angelehnt an die Rückwand hinein, einige von ihnen bewusst auf den Kopf gedreht, weil es mir egal erschien, wie herum man Dokument in einen Kasten legte.

Ich entschied mich schnell dafür, alle Fotografien direkt auf rohe Aluminiumplatten drucken zu lassen und diese in die an der Wand hängenden Schließfächer zu stellen; das Foto entsprach nun mit seinem Material im Grunde dem des Kastens und wurde so zu einer Einheit.

Work in Progress, im Atelier von Peter Buechler in Berlin

Du lebst seit langer Zeit mit deiner Familie in Berlin aber es zieht dich immer wieder zum Big Apple. Gibt es zwischen den beiden Städten Parallelen für dich?

Man sagt immer so leicht, dass Berlin ja New York so ähnlich ist... Doch bei genauerer Betrachtung stimmt das nicht, jedenfalls nicht für mich. Für mich war NY immer ein ganz besonderer Ort... Man stelle sich mal folgendes vor:

Da betritt man eine Halle, groß wie ein Stadion und steht plötzlich auf einer Eisfläche mit vielen Linien und Zeichen darauf; und was zunächst wie ein Eishockeyfeld anmutet, entpuppt sich als eine Bühne: überall auf dem Eis liegen die verschiedensten Dinge herum, sie treiben so langsam vor sich hin.

Ich schliddere, eher ohne Schlittschuh, zwischen all dem herum, es ist rutschig, dennoch scheinen all diese Dinge dafür zu sorgen, dass man nicht fällt, sondern sich zwischen ihnen hindurch bewegt. Hier und da hebe ich etwas auf und nehme es ein Stück mit, bis ich auf eine Art Gegenstück treffe. Es ist wie ein riesiges Puzzle, dessen Ergebnis nicht auf der Verpackung abgebildet ist.

Wie kam es zum Ausstellungstitel „Die Erfindung New Yorks“?

Wenn wir mal bei dem Bild der Eisfläche bleiben, wird das recht deutlich: dadurch, dass ich mich allein durch diese Stadt bewege, die Dinge beobachte, und dies für mich behalte, sammle ich zunächst das meiste mit meiner Kamera oder schreibe es auf – letzten Endes fülle ich einen Bilderspeicher in meinem Kopf, aus dem ich später einzelne Sachen wieder abrufe und diese zu Situation, Fragen, Zuständen versuche, zusammenzusetzen. Ich konstruiere das, was ich gesehen habe, später im Atelier noch einmal neu. Dabei benutze ich die Dinge wie Bausteine später sehr frei und baue entweder erlebte Situationen nach oder baue bewusst Brüche in bestehende Konstruktionen ein, um deren Tragfähigkeit und -weite zu hinterfragen. Ich erzähle die Stadt aus der Perspektive eines Erfinders; oftmals gebe ich nur Stichworte vor und zapfe so auch den Bilder- und Erfahrungsspeichers des Betrachtenden an. In meinen Werken möchte ich individuelle Assoziationen anregen, die Geschichten sollen durch die Person, die sie betrachtet, erzählt oder „erfunden“ werden.